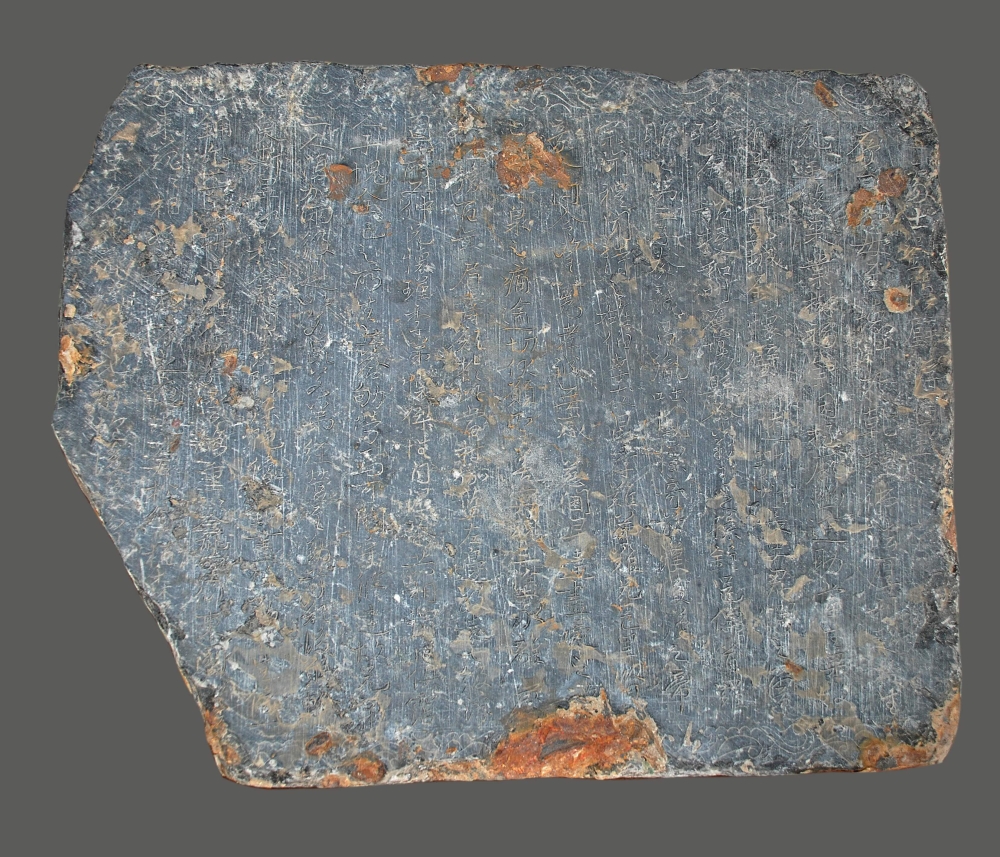

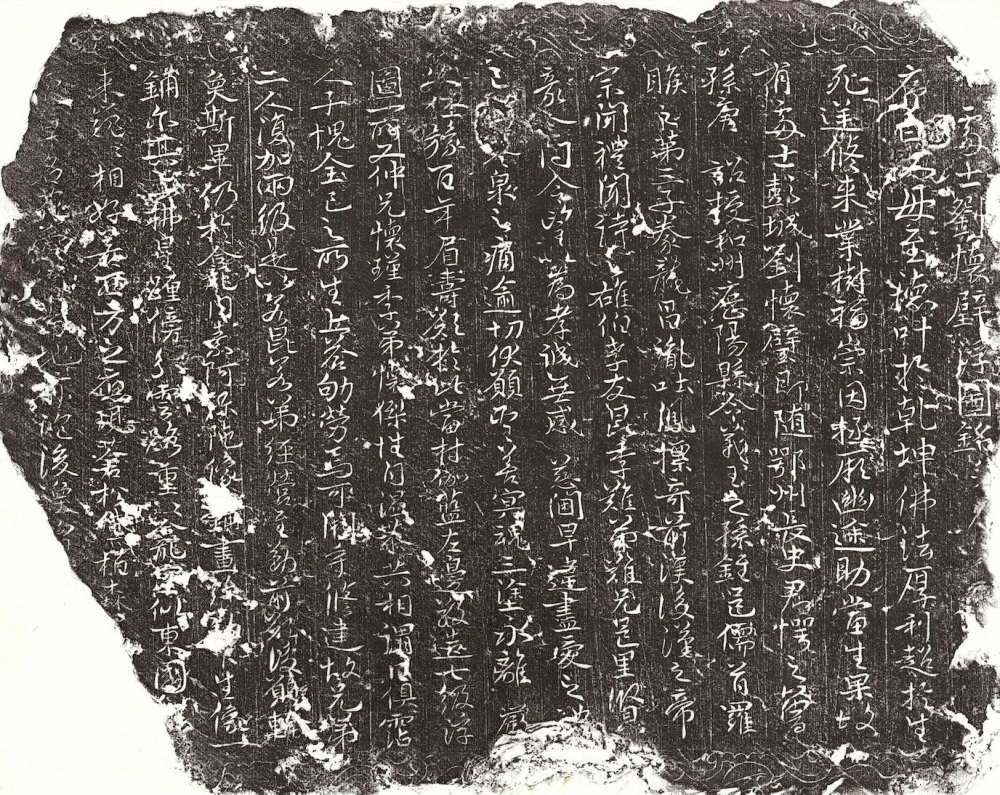

唐处士刘怀璧浮图铭:

序曰:父母至德,叶于乾坤,佛法厚利,超于生死。逆修来业,树福崇因,拯□幽途,助当生果。故有处士刘怀璧,即随鄂州长史君愕之曾孙,唐诏授和州历阳县令义玉之孙,铚邑儒首罗睺之第三子。豢龙昌胤,吐凤标奇,前汉后汉之帝宗,闻礼闻诗之雄伯。孝友昆季,难弟难兄,邑里贤豪,□门令望。为孝诚无感,慈阃早违,尽爱之礼已□□泉之痛逾切□愿圣善冥魂,三途永离,严父伾豫,百年眉寿,愿于此当村伽蓝左边,敬造七级浮图一所。又仲兄怀瑾、季弟怀杰,性自温恭,共相谓曰俱沾人子,愧全己之所生,上答劬劳,焉可阙乎修建?故兄弟二人复加两级,是以若昆若弟经营至勤,前愿后愿,轮奂斯毕。仍于龛内素阿弥陁像□铺,画弥勒下生像一铺,尔其上拂星躔,傍分云路,重重龛窟似东国□来,巍巍相好若西方之夜现,苍松黛柏,森□□□□□果名花□□□地□,□后涣□□。

这块浮图铭碑和历史上的柳孜镇关系密切,柳孜原名“柳子”,“柳子”一词最早见于五代典籍之中,成书于五代的《旧唐书·本纪·懿宗》载,“勋抗表请罪,仍命群凶邀求节钺。上遣中使因而抚之。贼令别将梁伾守宿州,以姚周为柳子寨主,又遣刘行及、丁景琮、吴迥攻围泗州。”可见在唐代“柳子”这一地名就存在了。“柳子”一词到了宋代便频繁出现在典籍之中了,北宋张耒一首《宿柳子观音寺》描绘了他夜宿柳孜观音寺庙的情景:“黄尘满道客衣穿,古寺荒凉暂息肩。倦体收来便稳榻,汗颜濯去快寒泉。野僧治饭挑蔬至,童子携茶对客煎。夜久月高风铎响,木鱼呼觉五更眠。”叙述了张耒一路风尘来的了柳孜镇,古寺虽荒凉但可以歇息,简单的洗漱上榻歇息,寺院的僧人为张耒准备饭菜茶水;寺中庙塔上的风铎在风中摇曳作响,木鱼声更是敲了一晚上。诗文简单的呈现了张耒长途行旅后在寺中歇息的场景,虽困乏但不失惬意。

柳孜镇是因为通济渠的通航而兴起繁华的,唐宋时期,通济渠在南北文化交流中起到了举足轻重的作用。柳孜在唐宋时期的行政级别属于镇或驿类的机构。

刘怀璧浮图铭碑出土于河道内的河底部,是柳孜村当地的庙塔遗址中散落入河道中的。河底部是唐宋时期共用的地层,石碑正好沉积在河底的沟槽中,很难被打捞到,因此在宋代清淤过程中得以幸免。根据铭文记载和文字的特点推断浮图铭的时代是唐中晚期。柳孜地区在唐宋时期佛教文化很发达,浮图铭中传达的一个重要的信息就是在柳孜村内存有庙塔。另外1999年还发现了宋代的砖塔碑。并且在第二次发掘过程中还有瓷器墨书“天王院”的字样,同时还出土一件绿釉塔模型,这些遗物均反映了柳孜镇在唐宋时期一直有庙塔存在,对佛教有供奉行为。

撰稿:解华顶

摄影:解华顶

拓片:马广锋

编辑:陈玉

终审:胡均